むくみを(できればラクして)解消したい!|なんでも相談室「今日はどうされましたか?」#26

〈隔月10日更新!〉スキンケアに関する疑問から、カラダのお悩み、生活習慣のことまで、みなさんが気になることならなんでもOKの相談室。毎回、1つの悩みをテーマとして取り上げ、お答えしていきます。

- 相談員 川嶋 朗

-

医師、医学博士、神奈川歯科大学大学院統合医療教育センター長、統合医療学講座特任教授。『キレイが目覚めるドライヤーお灸』(現代書林)、『毎日の冷えとり漢方』(河出書房)の他、近著『むくみとり事典』(SDP)を上梓。冷え研究、西洋医学と補完代替医療を統合した医療研究の第一人者として活躍する。

- 助手 清水 尚美

-

元美容メディア編集者。朝はまぶた、夜は脚と1日の間でどこかしらむくんでいるむくみソルジャー。お酒を飲んだ翌朝は顔がパンパン、たくさん歩いた日は脚が重だるくてなかなか寝付けないことも…。週2回のホットヨガ、着圧ソックスの着用、起床後の白湯、寝る前のフットマッサージを取り入れ日々のむくみと闘っている。

本日のお悩み

朝から晩まで1日中、体のどこかがむくんでいます

寝起きはまぶたがパンパン、昼からは脚がむくみ始め…と、むくみから解放されるタイミングがいつまでも訪れません。お腹もむくむという話を耳にしましたが、全身まとめてスッキリさせる方法はありますか?

そもそも“むくみ”って、どんな状態のこと?

清水むくむ=水が溜まるというイメージは、なんとなくありますが…。

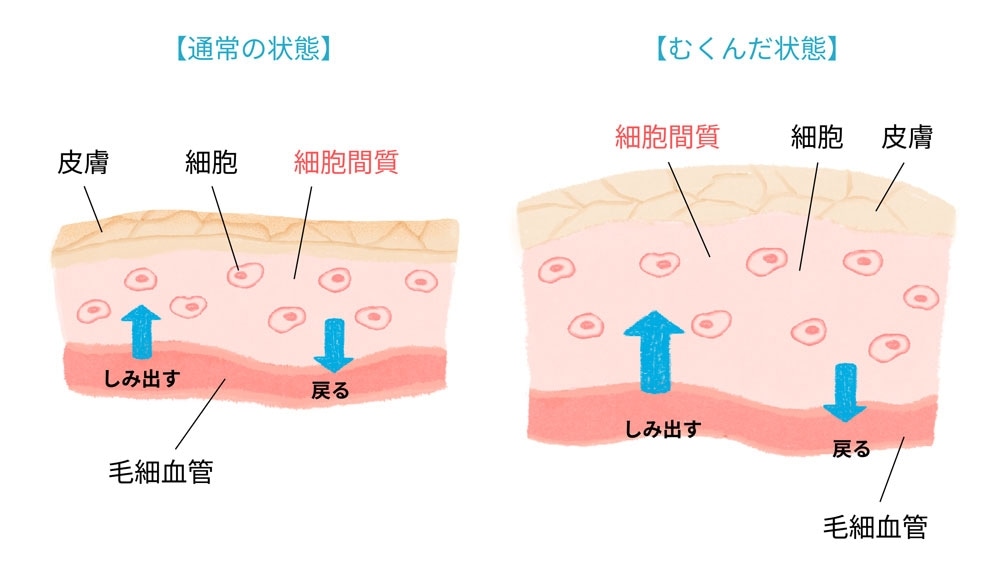

川嶋簡単に言うと、むくみとは「血管の外側と皮膚の間に水分(細胞外液)が溜まった状態」。細胞外液とは細胞の外にある液体のことで、血液の液体成分である血漿(けっしょう)や細胞の間を満たす液、リンパ液なども含まれます。

川嶋この水分(細胞外液)は動脈から全身を巡って栄養を行き渡らせた後、静脈とリンパ管を通って老廃物を運び出してくる役割があるんですが、むくみが起きるのは、この老廃物を運ぶ時です。動脈と比べて静脈とリンパ管は筋肉が非常に少なく、それを下肢の筋肉が補います。ですから下肢の筋肉が少ないと、毛細血管からしみ出した水分が戻れずそのまま溜まってしまう。

清水それがむくみになると…。でもそれなら、全身均等にむくみそうですが、むくみやすい箇所があるのはなぜなんでしょう?

川嶋それは重力と細胞間質の密度が関係しています。重力の影響で水分は下に落ちていきますから、体を横にしていない限り下半身がむくみやすくなるというわけです。また、細胞間質の密度が薄い部分は組織がスカスカで水分が溜まりやすいので、まぶたもむくみやすいと言えます。

筋肉の少なさで、むくみと冷えの無限ループに

清水筋肉が少ないため、水分が押し出せず溜まる…というお話でしたが、一般的に女性の方が男性よりもむくみやすいというのも筋肉量の少なさが関係していそうですね。

川嶋おっしゃる通り。筋肉が少ないと老廃物を含む水分を押し出す力が足りなくなるだけでなく、体で熱が産生されにくくなります。体温が下がると体液の巡りが悪くなるので、水分の排出も滞り、むくみにつながりますよ。

清水筋肉が少ないと、むくみも冷えも感じやすくなるんですね。

川嶋加えて、筋肉は脂肪を燃やしますから、少ないと体に脂肪がつきやすくなってしまいます。そして脂肪は血管が少ないので冷たい。つまり、脂肪がつくことで余計に体を冷やすことになり、それがさらなるむくみに…。

清水その冷え・むくみ・脂肪の無限ループ、どこかで断ち切れないのでしょうか(涙)。

川嶋もちろん断ち切ることができますよ!ちょっとした習慣を日々の暮らしに加えることで、全身さまざまな部位のむくみやすさを解消することができます。

マストで続けたい、自分にとって“適度な”運動

川嶋まずやはり必要なのは筋肉なので、適度な運動は外せません。

清水“適度”と言いますと…?

川嶋自分にとって少しだけキツく、軽く汗ばみ、いつまでも続けられることが目安です。ウォーキングであれば、自分の歩幅よりもちょっと広めに、普段よりも1.5倍のスピードで歩くイメージ。厚生労働省が提示している目安だと、60歳以下の方で1日8,000歩。60歳以上の方で1日6,000歩ですが、そのうちの20分間は広め歩幅&早歩きをしていただきたいです。

清水運動をする時間がなかなか取れない方はどうしたらよいでしょうか。

川嶋日常の中に運動の要素を入れていきましょう。たとえば、つま先立ちの姿勢がキープできるダイエットサンダルを室内でスリッパ代わりに使ってみる。洗濯物を干す時は1枚干すたびにしゃがんでみる。10枚干したらスクワット10回分になります。

川嶋“ながら”でいいので、上手に運動を続けていくことが大切です。

食生活、漢方、入浴習慣で、余った水分を排出しやすく

川嶋次に、体の中の余分な水分を尿として排出するサポートをしていきましょう。方法はいくつかあります。

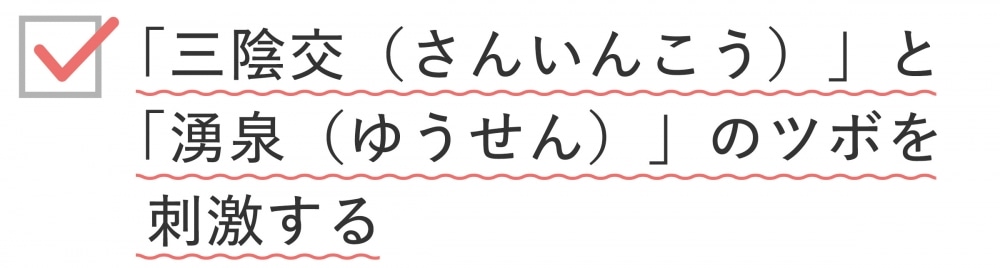

内側のくるぶしから、指4本分の骨ぎわにある。

\湧泉(ゆうせん)はここ!/

足の裏を三等分した約3分の1、前方中央の位置。親指を曲げると現れるくぼみにある。

「三陰交(さんいんこう)」は冷えを取るだけでなく、生理や更年期など婦人科系の悩みにも良いとされる万能ツボ。「湧泉(ゆうせん)」は冷えと疲れの緩和に良いと言われています。指で押すのもいいですが、爪楊枝を束ねてグーっと押しつけても。爪楊枝はなるべく多めに束ねていただくと、力が分散して痛みが軽減されると思います。また、ツボの場所にドライヤーの温風をあて、熱くなったら離す、というのを繰り返してお灸の代わりにするのも◎です。(川嶋)

体の“ちょうどいい水分バランス”を保とう

川嶋普段の生活において、体がむくむこと自体はそんなに怖いものではないです。けれども、むくみがかなり進んで腫れてくるとその部分の血流がどんどん悪くなります。そこに小さな傷でもついて感染を起こしたら、場合によっては深刻な状況に陥ることも。

清水そんなことが…。できれば毎日こまめに解消できた方がいいですね。

川嶋そうですね。前述した生活習慣やツボ押しなどの解消法に加えて、五苓散や当帰芍薬散など、体の余分な水分の排出を促す漢方を取り入れる方法もありますから、かかりつけ医に相談してみるとよいでしょう。体が機能する“適量”の水分を摂ることを意識しながら、筋肉や自律神経の働きをサポートする習慣をぜひ今日から取り入れてみてください。

本日の学び

漢方にマッサージに着圧ソックスに運動に…と、むくみに対するアプローチはいろいろやってきたんですが、私のむくみがなかなか解消しない理由は「冷え」だったと発覚!(いつ触ってもお腹と足首がびっくりするほど冷たい…)一人暮らしゆえ毎日シャワーだったのですが、お気に入りの入浴剤をモチベーションにしながら、これからは毎日湯船に浸かりたいと思います。睡眠時もレッグウォーマーを付けて、体をあたためることから始めていきます。(現時点で1週間続いています!)(清水)

- \あわせて読みたい!/

監修/川嶋朗

編集/間野加菜代(Cumu)

イラスト/itoaya